Influencer bewerben Nahrungsergänzungsmittel oft mit fragwürdigen Versprechen. Die Organisation foodwatch kritisiert die lasche Regulierung und auch die Verbraucherschutzzentrale warnt vor Risiken.

Die Lebensmittelindustrie vermittelt Verbrauchern, sie bräuchten Nahrungsergänzungsmittel, um gesund, schlank und fit zu sein. Populäre Influencer tragen maßgeblich zur Verbreitung falscher und irreführender Gesundheitsversprechen bei, ohne dass die Überwachungsbehörden konsequent einschreiten.

Inhaltsverzeichnis

Die Foodwatch-Untersuchung

Foodwatch (hier zum Report >>>) beobachtete im vergangenen Dezember und Januar 20 Tage lang die Instagram-Stories von 95 Influencern aus den Bereichen Ernährung, Gesundheit und Fitness, die für Nahrungsergänzungsmittel warben:

- 100 Prozent der von foodwatch analysierten Produktwerbungen mit gesundheitsbezogenen Aussagen wurden als irreführend eingestuft.

- Rund ein Drittel der Stories enthielt gesundheitsbezogene Aussagen, die allesamt als unzulässig betrachtet wurden.

- Obwohl gesetzlich vorgeschrieben, waren etwa jede fünfte der untersuchten Stories nicht als Werbung gekennzeichnet (144 von 674 Stories fehlte der Hinweis).

Marketingstrategien

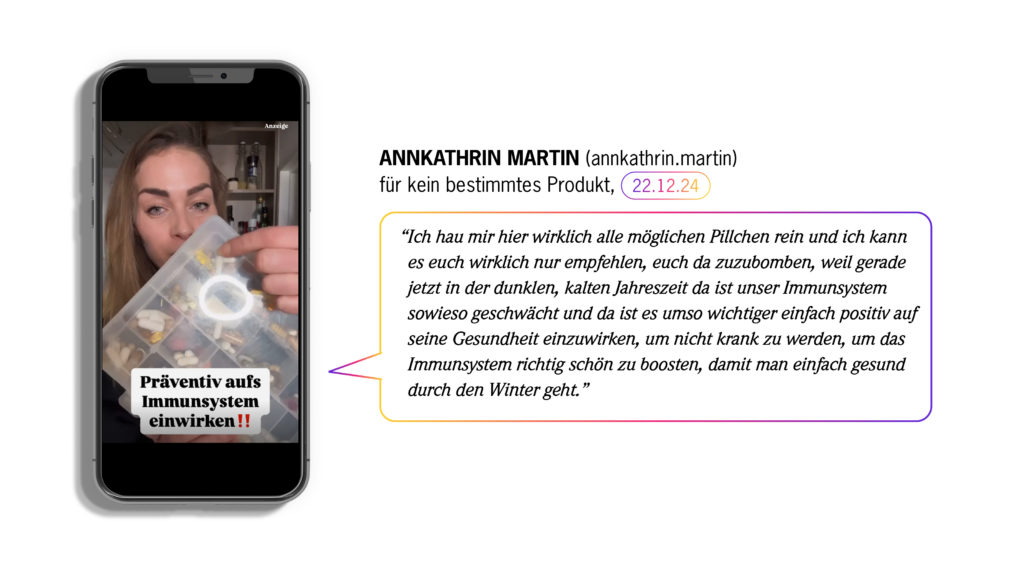

Influencer nutzen gezielte Strategien, um Nahrungsergänzungsmittel als essenziell zu positionieren und Kaufanreize zu schaffen:

- Nähe und Authentizität: Sie inszenieren sich als Vertrauenspersonen, teilen persönliche Geschichten und vermitteln den Eindruck, die Produkte seien unerlässlich für ein besseres Leben.

- Exklusive Rabattcodes: Diese schaffen direkte Kaufanreize in einem intransparenten Preismarkt.

- Fehlende Transparenz: Die fehlende Kennzeichnung als Werbung lässt werbliche Inhalte als persönliche Empfehlungen erscheinen. Es werden systematisch wichtige Informationen zu Dosierung, möglichen Neben- oder Wechselwirkungen sowie Risiken einer Überdosierung weggelassen.

- Angst- und Mangelmarketing: Es wird suggeriert, die normale Ernährung reiche nicht aus und Nahrungsergänzungsmittel seien für eine optimale Gesundheit notwendig (z. B. im Winter zur Stärkung des Immunsystems).

- Gesundheitsversprechen: Produkte werden als „Wundermittel“ für diverse Beschwerden beworben, oft mit unzulässigen Versprechen.

Der Einfluss auf das Kaufverhalten ist enorm: Studien zeigen, dass Social-Media-Nutzer Produkte von Influencer, denen sie folgen, mit einer 61 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit kaufen und 71 Prozent der Verbraucher den Online-Empfehlungen von Influencern vertrauen.

Nahrungsergänzungsmittel: Gesetzeslücken und Risiken

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde Ernährung und für die Allgemeinbevölkerung größtenteils überflüssig. Sie sind nur bei nachgewiesem Mangel, bestimmten Erkrankungen oder in besonderen Lebenssituationen (wie Schwangerschaft oder Veganismus – z. B. B12, Folsäure) sinnvoll.

Kritische Betrachtung der beworbenen Inhaltsstoffe

Influencer bewerben häufig Proteine, Vitamin C und B-Vitamine, doch die Supplementierung ist in den meisten Fällen nicht notwendig:

- Protein: Eine ausgewogene, proteinreiche Ernährung reicht in der Regel aus, auch bei moderatem Sport. Proteinpulver ist kein Muss, die Vorstellung, ohne gehe es nicht, ist wissenschaftlich nicht haltbar.

- Vitamin C: Obwohl es zur normalen Funktion des Immunsystems beiträgt, hat die Einnahme von Vitamin C als Supplement keinen Einfluss auf die Häufigkeit von Erkältungen. Der Tagesbedarf lässt sich leicht über die normale Ernährung decken.

- Vitamin B6: Eine zu hohe Zufuhr kann schaden und sogar neurologische Beschwerden wie Taubheit oder Muskelzuckungen hervorrufen.

- Magnesium: Das beliebteste Nahrungsergänzungsmittel hilft in der Regel nicht gegen Muskelkrämpfe, es sei denn, ein seltener Mangel liegt vor.

- Vitamin D: Ist oft sinnvoll, da viele Menschen unterversorgt sind, aber die Einnahme sollte nach ärztlichem Rat und Blutuntersuchung erfolgen, da eine unkontrollierte, hochdosierte Einnahme schädlich sein kann.

- Multivitaminpräparate: Studien zeigen, dass sie keinen nachweisbaren Einfluss auf die Krankheitsvorbeugung oder die Lebenserwartung haben. Im Gegenteil: Sie können das Risiko einer Überdosierung einzelner Nährstoffe erhöhen.

Fehlende Zulassung und Sicherheitsrisiken

Nahrungsergänzungsmittel unterliegen dem Lebensmittelrecht und nicht dem strengeren Arzneimittelgesetz. Sie müssen nicht geprüft werden, bevor sie auf den Markt kommen. Die Verantwortung für Dosierung und Sicherheit liegt bei den Herstellern.

- Fehlende Höchstmengen: Die EU-Kommission hat seit 2002 keine Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmittel festgelegt, was in der Praxis zu überhöhten Dosierungen führt.

- Überdosierungsrisiko: Bei 7 Prozent der untersuchten Nahrungsergänzungsmittel wurde die maximale Aufnahmemenge (Upper Intake Level) überschritten.

- Gefährliche Inhaltsstoffe: Bei behördlichen Kontrollen wurde fast jede zweite Probe beanstandet. Produkte können zu hoch dosiert sein, falsche Angaben enthalten oder sogar illegale Substanzen (z. B. Dopingsubstanzen), Schwermetalle oder Keime beinhalten.

- Wechselwirkungen mit Medikamenten: Nahrungsergänzungsmittel können die Wirkung von Arzneimitteln (z.B. Blutgerinnungshemmern, Antibiotika) beeinflussen.

Die foodwatch-Analyse sieht in der irreführenden Werbung eine Strategie der Hersteller. Die Lücken im System schaden Verbrauchern finanziell und gesundheitlich und vermitteln ein falsches Bild von gesunder Ernährung.

Quelle der Abbildung: foodwatch-Fotostrecke des Reports

Forderungen

Die VSZ fordert daher ebenso wie foodwatch:

- Einhaltung der Health-Claims-Verordnung (HCVO): Unternehmen müssen sicherstellen, dass Influencer jederzeit die Vorgaben der HCVO einhalten und keine unzulässigen Werbeaussagen machen.

- Zulassungsverfahren: Einführung eines Zulassungsverfahrens für Nahrungsergänzungsmittel, ähnlich wie bei Arzneimitteln.

- Höchstmengen: Festlegung von Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmittel.

- Positivliste: Erstellung einer rechtsverbindlichen Positivliste für „sonstige Stoffe“ in Nahrungsergänzungsmitteln.